Lo

stemma fuorilegge

Verga o Scettro? Serpente o, semplicemente, “S”? E

perché il cimiero piumato anziché la più corretta corona turrita? E,

soprattutto, è sempre stato così?

Sono tanti gli interrogativi che pone il non comune

stemma civico di Isernia, bello sì, ma non conforme al dettato delle norme che

definiscono l’araldica civica per città e province italiane e per questo, absit

iniuria verbis, stemma “fuorilegge”.

Già, perché per l’ordinamento repubblicano le armi degli

enti territoriali (Province, Comuni e Città; Regioni no, perché

previste solo con la Costituzione repubblicana e non presenti nel Regno come

enti territoriali) rimangono comunque regolate dal disposto dei Regi Decreti

del 7 giugno 1943, n. 651, Ordinamento della stato nobiliare italiano, e

n. 652, Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, completati

con il precedente Regolamento Tecnico Araldico della Consulta Araldica

del Regno d’Italia, approvato con Decreto del 13 aprile 1905 n. 234 e, da

ultimo, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28

gennaio 2011. Secondo questo vasto corpus di norme

«Province, Comuni ed Enti Morali non possono servirsi dello stemma

dello Stato, ma di quell’arme o simbolo del quale avranno ottenuto la

concessione o riportato il riconoscimento a norma del vigente ordinamento

araldico».

Perché uno stemma possa essere riconosciuto –

attualmente se ne occupa l’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri – non può essere disegnato ad

libitum: le norme tecniche fissano, per es., per le città,

un timbro (cioè la parte dell’arma superiore allo scudo) costituito

da una corona d’oro, formata da un cerchio di muratura con otto postierle,

di cui solo cinque visibili; cerchio che sostiene otto torri dorate (sempre

solo cinque visibili) unite da cortine di muro pure dorato. E ancora: in uno

stemma conforme al dettato normativo, sotto lo scudo (che deve essere di tipo

sannitico), vanno posti necessariamente due rami decussati, uno d'alloro e

l'altro di quercia, trattenuti da un nastro tricolore.

Se così deve essere, guardiamo al nostro stemma: del

tutto fuoriluogo è l'elmo che, in araldica, è utilizzato, sì, come timbro dello scudo ma

solo nel caso delle armi di famiglia e indica, in tal caso, il grado di nobiltà del

titolare dello stemma (dorato per

le famiglie reali; argentato per

le famiglie

di antica nobiltà e brunito per i parvenu borghesi, gli ultimi

arrivati che hanno comprato il titolo con l’argeant dei loro

commerci), giammai per le città. E poi, quanto al fogliame, il nostro ricco

cespuglio d’acanto è magari più adatto a cingere una specchiera rococò, ma non

ci dà il crisma dell’omologazione

presidenziale.

Un attimo, però: quello stesso corpus normativo ammette eccezioni: alcuni

comuni, per particolari motivazioni storiche, possono conservare nello stemma

civico elementi fuori norma: corone ed

ornamenti esteriori che afferiscono all'aristocrazia e quindi all‘araldica gentilizia

(vedi, per tutti, il corno ducale che si conserva nello stemma di Venezia, al

posto della corona), ma ciò è possibile solo per via di concessioni specifiche

o di antichi privilegi.

|

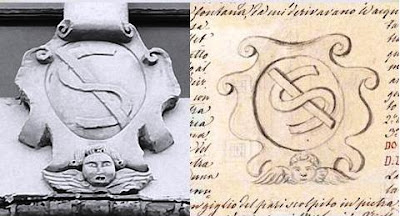

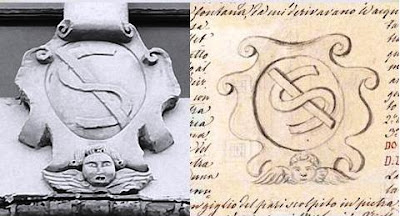

Lo stemma civico attuale. In uso dagli anni '60 del Novecento.

Esistono anche rappresentazioni con la visiera alzata.

Qui, per altro, la visiera non è «rabescata a cancelli»

|

Chiediamoci, allora, se al pari di

Venezia, anche il nostro elmo con cimiero appartenga alla tradizione cittadina,

se faccia parte di qualche antico privilegio riconosciuto alla città. In un

vecchio manuale di araldica (Felice Tribolati, Grammatica araldica ad uso degli italiani, 1892) si legge che «nel secolo XVI invalse la pratiche che l’elmo

graticolato (dei tornei) appartenesse ai nobili, e l’elmo chiuso alle armi

cittadinesche». Se si potesse dimostrare che il nostro elmo con cimiero,

che in effetti è chiuso e rabescato a

cancelli secondo la descrizione presente nello Statuto comunale, esisteva

così da tempi lontani, si potrebbe ottenere dall’Ufficio araldico una licenza.

Ma come vedremo nel prosieguo del discorso, nessun elmo è anteriore al ‘900.

Conclusione (amara): niente da fare.

Così com’è, il nostro stemma non potrebbe ricevere l’approvazione dell’Ufficio

araldico. È fuori norma: fuorilegge,

appunto.

|

Lo stemma civico ridisegnato secondo le norme araldiche:

corona turrita,anziché elmo; rami di alloro e quercia decussati.

(disegno originale di Gabriele Venditti) |

Né caduceo né verga di Esculapio

Ma scendiamo in campo, entriamo all’interno dello scudo e occupiamoci di ciò che

c’è dentro. In araldica, si definiscono carichi quegli elementi grafici che

sono disegnati sul campo dello scudo.

Se il carico è di forma geometrica, si chiama pezza; se il carico è diverso da

una forma geometrica, si chiama figura. La nostra figura, nostra di isernini, è il serpente attorcigliato a “S”

intorno allo scettro. Ciò, almeno, per l’attualità. Per brevità, nel seguito ci

riferiremo alla particolare figura presente sul nostro stemma civico con l’indicazione

del simbolo grafico del dollaro: “$”.

Nel nuovo Statuto comunale

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 dell’8/11/2018) la

descrizione – la cui formulazione è impropria rispetto alla sintassi araldica,

la cd. blasonatura – è la seguente (vd. art. 1, co. 6): «Ha come proprio stemma civico uno scudo oblungo di tipo sannitico su

cui campeggiano le iniziali della città, composte da uno scettro intorno al

quale è attorcigliato un serpente a forma di “S”. Lo scudo è avvolto da foglie

di acanto e sormontato da un elmo rabescato a cancelli con cimiero. Le lettere,

le foglie e i bordi dello scudo sono giallo - oro, lo scudo è azzurro e l'elmo

è grigio scuro.»

La descrizione, peraltro, così

come è, risulta incompleta: omette di indicare che il cimiero è costituito da due piume di struzzo ricadenti ai lati

(credo ve ne sia un solo altro esempio, nell’araldica civica, per il comune di

San Polo d’Enza, in Emilia). Quanto alla rabescatura a cancelli della visiera,

non si dice se questa sia aperta o chiusa, per cui ne troviamo in uso versioni

diverse: con ventaglia alzata e bavaglia abbassata ovvero a visiera chiusa. La

posizione dell’elmo, così com’è, è in

maestà (cioè posta di fronte all’osservatore), particolare omesso in

descrizione.

Per quanto imprecisa, l’odierna formulazione

ha emendato un marchiano errore presente nella precedente versione (Statuto

comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 19/03/2004),

allorché – per ridondanza – le iniziali della città erano «composte da un caduceo verticale intorno al quale è attorcigliato un

serpente a forma di “S”». Il caduceo

è figura particolare costituita da un bastone cerimoniale e da due serpenti

avvitati, simmetricamente, e in più spire. Parlare di caduceo (già il verticale è pleonastico, non potendo

avere il caduceo altro sviluppo se non il verticale) intorno al quale è attorcigliato un serpente significa confondere l’osservatore,

aggiungendo ai due rettili già propri del caduceo, l’altro della descrizione. Ma poi: per

essere lo scettro del dio Hermes/Mercurio, il caduceo presenta in cima due

piccole ali ed è sormontato da un pomo, tipo bastone da passeggio. In generale,

viene scelto quale simbolo dei commerci. Per la verità, un grande equivoco lo

pone anche come simbolo di discipline mediche (ad esempio in Italia è alcune

volte usato come stemma da farmacie e farmacisti), ma ciò, probabilmente, è per

confusione con il bastone di Esculapio,

altro famoso simbolo con serpente, nel quale intorno ad una nodosa verga

(dunque non uno scettro) si avviluppa un solo rettile, anche se qui, il

serpente non si limita a compiere due soli avvolgimenti, formando la nota “S”

dello stemma isernino, ma si avvita più volte (così, p. es. è presente

nell’emblema dell’Organizzazione Mondiale della Sanità).

Dunque, e in conclusione, per lo

stemma di Isernia non parlerei né del bastone di Esculapio né, a maggior

ragione, del caduceo di Hermes.

|

| Verga di Esculapio/Asclepio (sinistra) e Caduceo (destra). |

Serpenti e scettri

Scettro e serpente, uniti nel

monogramma “$” formano le iniziali della città: “IS” per Isernia. Ma che

c’entra con Isernia il serpente? Nella descrizione che Stefano Jadopi dà

dell’arme della città per il suo lavoro pubblicato sul Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato (1858) si fa

generico riferimento all’«insegna di una

nazione più antica di fede, di fortuna e di civiltà degli stessi Pelasgi»:

il serpente, insomma, accompagnerebbe Isernia fin dal suo albore di città. Ma

ciò viene detto apoditticamente. Qualche decennio dopo, Masciotta scriverà che

scettro e serpe sono «emblemi di Vulcano,

nume tutelare della città», alludendo forse all’episodio di Atena e Efesto,

mito che vede la dea sottrarsi con ribrezzo alle oscene avanches dell’orrido

Vulcano, che disperde in terra il proprio seme, fecondando Gea e generando

Erittonio, divinità in forma di serpente, appunto; ma è argomentazione un po’

debole. Altro contributo può trarsi da Domenicantonio Milano, che nella sua

monografia del 1897 risolve senza troppo complicarsi la vita sostenendo che,

come gli Irpini abbiano adottato come

proprio simbolo il lupo perché ricca di lupi è la loro terra, allo stesso modo

avrebbero fatto gli isernini col serpente.

Tutte le testimonianze qui raccolte,

va considerato, appartengono a scrittori di metà, o fine, Ottocento, epoca in

cui il rettile campeggiava tranquillamente nello stemma cittadino.

Ma siamo sicuri che nello stemma di

Isernia vi è sempre stato un serpente? Domenicantonio Milano indica uno stemma collocato

«sul antico Castello, oggi casa Viti, da

cui fu copiato e poi sparito da non sapersene più»; esprimeva «un serpe che trovando l’ostacolo, la foga

espressa da un tronco di legno, anzi scettro, esso la circonda, ma

circondandosi cola propria coda la morde». Quella descritta è la

rappresentazione dell’uroboro (o uroburo, o ouroboros):

il serpente che si morde la coda a formare un cerchio perfetto, simbolo

dell’infinito, della rigenerazione e dell’eterno, ciclico ritorno, la cui prima

testimonianza si ritrova in un testo funerario egizio, del XIII sec. avanti

Cristo. Milano sostiene dunque che il

simbolo più antico della città fosse il serpente che si morde la coda, e che il

bastone/scettro fosse il suo asse di rotazione; solo successivamente, il serpente

avrebbe lasciato la presa mostrandosi nella nota forma a “S”. L’uroboro, come

simbolo della città, è assolutamente inedito e non trova ulteriori

testimonianze al di là di ciò che riferisce Domenicantonio Milano. Come vedremo,

è il serpente stesso a latitare sulle prime rappresentazioni dell’emblema

cittadino.

|

Stemma civico sul privilegio concesso da Carlo V nel 1521

(edizione a stampa del 1558).

Evidente la "S" al posto del serpente. |

“S” di Sergna

In effetti, nella più antica

rappresentazione dello stemma civico finora conosciuta – cioè quella presente

sull’edizione a stampa (1558) del privilegio concesso il 16 marzo 1521 alla

città fidelissima da Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Spagna

(e per questo anche di re di Napoli, dov’era Isernia) – sovrapposta allo

scettro spicca una “S” maiuscola, in smalto nero, non un serpente.

Altra rappresentazione grafica

corregge il tiro a vantaggio delle due lettere: il notaio Cesare De Leonardis,

tra i disegni che riproduce a margine del suo Garrucci (vd. La storia di Isernia del Garrucci illustrata

da Cesare De Leonardis, a cura di Manuela De Leonardis e Gabriele Venditti,

2018) dà testimonianza di una lapide parallelepipeda di cui non vengono fornite

ulteriori indicazioni o localizzazione e riportante lo stemma civico, questa

volta stilizzato in una “S” sovrapposta ad una “I”, né scettro né bastone,

sotto una corona con croce. Accanto alla dichiarazione di “città regia”

troviamo il 1587, che non ha corrispondenza in alcuna data significativa per la

storia della città. La pietra, oggi perduta, è conosciuta solo nella

descrizione data dal notaio isernino.

|

| Disegno di Cesare De Leonardis (1890 ca.). Stemma della città. Nessuna localizzazione né altra indicazione. |

Allo stesso modo, in tutte le più

risalenti riproduzioni dello stemma troviamo una “S” al posto del serpente:

nell’edizione di Italia Sacra,

monumentale monografia di Ferdinando Ughelli sulle Chiese di tutta la

cristianità, edito nel 1659, lo stemma della città di Isernia è uno scudo

sagomato all’interno del quale una “S” si attorciglia ad una “I” di maggiori

dimensioni (tra le lettere “A” e “C”, che starebbero, probabilmente, per Aeserniensis Civitas).

|

Stemma di Isernia presente nell'opera Italia Sacra di Ferdinando Ughelli (1656):

«Qui diamo l'arme di questa Città che per negligenza del tipografo fu precedentemente dimenticata». Si noti la "S" abbrancata ad una "I". |

Cinquant’anni dopo, anche G. B.

Pacichelli, nella notissima stampa realizzata per Il Regno di Napoli in prospettiva (1703), in cui è rappresentata la

città a volo d’uccello, pone a destra del cartiglio col nome Isernia, uno scudo

con dentro una “S”, non un serpente (a

sinistra, invece, campeggia l’arme dei D’Avalos, allora principi della città).

È tuttavia particolare che il

monogramma “IS” sia sorto in tempi in cui la città chiamava se stessa Ysernia e

non già Isernia.

|

| Stampa di G.B. Pacichelli (1703). Anche qui, lo stemma civico è dato come una "S", non un serpente. |

Perché allora la “S”?

Offro una possibile soluzione,

coerente con il quadro tracciato: se ricordiamo che la città, in quegli stessi

anni, veniva alternativamente chiamata anche Sergna (così per esempio fa

Leandro Alberti, in Descrittione di tutta

Italia, del 1550 e Giovanni Tarcagnota, Delle

historie del mondo, del 1562), e se poniamo mente al fatto

incontrovertibile che il nostro dialetto ne ammette come varianti Sernia o

Sergnia, giammai Isernia, lo stemma civico nascerebbe con la sola “S” come

lettera iniziale del nome della città; e lo scettro, sarebbe forse simbolo del

potere autonomo della città regia, allora non infeudata. Solo successivamente lo

scettro si sarebbe semplificato graficamente in una “I” e il monogramma “IS”,

in forma di “$”, sarebbe stato funzionale al nome della città come impostosi

con il passare degli anni: Isernia, appunto e non più Sergna.

La profezia di Celestino e l’icona di Rampino

Per orror vacui inserisco in questo discorso un ulteriore elemento: lo

stemma della Congragazione dei Celestini, l’ordine monastico creato da

Celestino V, Aeserniae in Samnitibus

natus: una “S” posta sull'asta verticale di una croce latina e in qualche

rappresentazione, prolungata sull'asta trasversale della stessa croce. Chi

sostiene l’origine isernina di Pietro Angelerio trova sostegno nella forte

similitudine esistente tra lo stemma cittadino e l’emblema dei Celestini:

Pietro, nel dare un’insegna ai suoi, si sarebbe ispirato allo stemma della sua

città di origine e alla “S” di Sergna avrebbe dato significato di “Spirito

Santo”. Ma qui si propone il gioco ricorsivo uovo/gallina: chi ha copiato chi? Potrebbe

essere stato infatti lo stemma civico, di secoli successivo a quello dei monaci

di Pietro, a copiare la “S” dello Spirito Santo sovrapposta all’asta della

croce. In ogni caso, di “S” e non di serpe si tratta.

|

Stemma della Congregazione dei Celestini: una "S" (per Spirito Santo) sovrapposta ad una croce. Evidente la similitudine con l'arme della città di Isernia. Chi si è ispirato a chi?

|

Altra suggestiva quanto poco

scientifica ipotesi circa la genesi dello stemma isernino è quella per cui la

sua particolare forma (“$”) sia derivata dal monogramma “Ysernia” presente

sulla pergamena del giudice Rampini, anno 1221, custodita presso l’Archivio

capitolare: in esso, nella parte superiore della “Y” di Ysernia, sui due rami della

biforcazione, il giudice Rampini traccia le restanti lettere a gruppi di tre,

“ser” e “nia”, così che la “S” si trova sovrapposta all’asta sinistra della

“Y”. Da tale intersezione, sarebbe nata la “S” sovrapposta alla “I” che

ritroviamo in tutte le più antiche rappresentazioni dello stemma civico.

Le due tesi, suggestive quanto

apoditticamente sostenute, hanno l’indubbio vantaggio di sgomberare il campo da

sibilanti rettili, riportando l’origine dello stemma ai due grafemi “S” e “I”.

|

|

|

Monogramma "Ysernia" nella pergamena del giudice Rampini (1221).

Dall'intersezione dell'asta sinistra della "Y" con la "S" nasce il segno "$" (vedi sopra, particolare ingrandito).

|

Simboli

Come dalla “S” sia derivato il

serpente, è intuitivo spiegarlo. Preesiste allo stemma civico iconizzato nel

noto simbolo a “$” un archetipo rappresentato dal serpente che risale l’albero

biblico della conoscenza. Normale pensare che, nato con una “S”, lo stemma

civico si sia col tempo evoluto in

serpente.

In simbologia, la distanza tra le

coppie “S” e “I” e “serpente” e “bastone” si abbrevia fino ad azzerarsi. René

Guénon, esoterista e filosofo (oltre che massone), così ne parla: «la lettera S rappresenta la molteplicità e

la lettera I l'unità, ed è evidente che la loro corrispondenza rispettiva col

serpente e con l'albero assiale concorda perfettamente con questo significato».

La verità è che la rappresentazione

stilizzata creata dal serpente attorcigliato a “S” intorno ad un asse

verticale (sia esso albero, bastone, freccia) è simbolo antico e variamente

usato. Guenon parla delle rappresentazioni grafiche dell’albero biblico della

conoscenza del bene e del male, e del serpente tentatore che invita Eva a

provare la mela, ma si è già detto del

bastone di Esculapio, o Asclepio e altro serpente taumaturgo è il Nehustan biblico,

il “serpente di bronzo” posto in capo

ad un bastone, appartenuto al patriarca Mosé, che in alcune sue

rappresentazioni è appunto attorcigliato a “S” intorno alla verga.

|

L'albero biblico della conoscenza (web).

|

Ancora, il sigillo ermetico scelto

da Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, vede un serpente trafitto alla testa

da una freccia passante, orientata dall’alto verso il basso: serpente e freccia

ripropongono lo schema consueto “S” e la “I”, ma contrariamente a quanto fin

qui visto, l’asse rappresentato dalla freccia non è verticalmente disposto, ma

inclinato a intersecare il serpente a

45°, in direzione NE - SO. Lo stesso simbolo del dollaro americano ($) viene

riferito – da quanti sostengono l’esistenza un fil rouge esoterico-massonico che

unirebbe tutto ciò che attiene alla fondazione degli Stati Uniti d’America – al

sigillo ermetico di Cagliostro.

Niente di tutto ciò, sia chiaro, ha

inerenza con lo stemma di Isernia. Come ho letto da qualche parte, l’araldica

civica nasce come sistema di segni di riconoscimento, non di simboli:

l’esigenza elementare dello stemma, che nasce in un contesto militare di

compagnie di armati, è quello di sottolineare un’appartenenza comune, di

riconoscere e riconoscersi, e non di alludere a significati ulteriori e

profondi, cosa che – caso mai – emergerà col tempo.

|

| Il sigillo ermetico di Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro: un serpente trafitto da una freccia (web). |

Lo stemma decussato

Tuttavia, l’esoterismo/esotismo del

sigillo di Cagliostro ci riporta, paradossalmente, al nostro tema, dal momento

che, nella storia della sfragistica comunale, tra le più antiche testimonianze

dello stemma cittadino usato in sigillo troviamo il monogramma “IS” intersecato

e inclinato al pari del simbolo ermetico scelto dall’alchimista. Dobbiamo

considerare due documenti d’archivio: nel primo, a data 1723, per eccesso di

misura troviamo apposti in calce ben tre timbri neroinchiostrati che

riproducono l’incrocio decussato del monogramma “IS”; nel secondo, del 1727,

abbiamo ancora un’ulteriore variante: questa volta la “I” interseca il tronco

obliquo della “S” a 90°; il monogramma, quasi una svastica incompleta, realizza

un incrocio perfetto. In entrambi, il monogramma è inserito in uno scudo

sannitico posto sotto una corona di città (siamo lontanissimi dall’elmo

attuale). Non troviamo altri sigilli da commentare fino alla fine

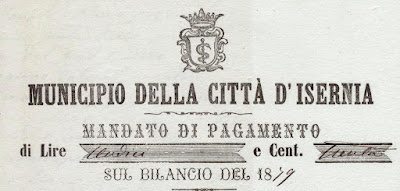

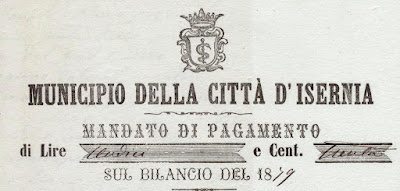

dell’Ottocento: con il Regno d’Italia (1861), infatti, il timbro del Municipio

di Isernia apposto su atti e corrispondenza reca – per maggior prova di fede

sabauda – lo stemma reale di casa Savoia. Del pari, la carta intestata – ora

commissionata a stamperie locali e non più realizzata dagli amanuensi comunali

– reca sopra la stringa “Municipio della

Città di Isernia” lo scudo sabaudo, con croce, corona e magniloquente

pelliccia di ermellino.

Ma, lasciando la sfragistica, uno

stemma parimenti decussato lo troviamo riprodotto sull’obelisco che ornava

Piazza Mercato alla metà del XIX secolo. Cesare De Leonardis riporta fedelmente

le iscrizioni del basamento, che dedicano l’opera all’allora sovrano Ferdinando

I, atteso in visita a Isernia nel 1832, e riproduce a china lo stemma civico

posto a metà della stele: le lettere del monogramma sono qui riproposte a

inclinazione invertita rispetto a quanto visto sui timbri, con la “I” che

taglia la “S” procedendo in direzione NO - SE. Dello stemma, rimosso nel 1896 insieme con

l’obelisco che lo ospitava, si sono perse le tracce. A chi scrive, tuttavia,

sembra essere quello che attualmente è posto come (pseudo)pietra di volta del

portale che è a lato dell’ingresso della biblioteca civica. Non conosco di

preciso l’anno, ma credo che lì deve essere stato messo a seguito degli ultimi

interventi sulla facciata, dopo il terremoto del 1984 (non c’era nelle

fotografie degli anni ’60), magari dopo

un lungo esilio nei magazzini della Soprintendenza.

|

Timbro della municipalità di Isernia apposto su documento del 1723.

|

|

Stemmi di Isernia

dal manoscritto di G.B. Ricci sulla Storia di Isernia, anno 1766.

Nel primo stemma la "S" è chiaramente un serpente.

(Archivio Biblioteca Michele Romano, coll. 3/XVIII) |

|

Timbro a secco del 1727. La "I" e la "S" si intersecano formando angoli di 90°.

|

|

| A destra, disegno di Cesare De Leonardis dello stemma decussato presente sull'obelisco una volta collocato in Piazza Mercato. A sinistra, lo stemma dove è collocato ora: sul portale a sinistra dell'ingresso della biblioteca comunale "Michele Romano", in Santa Maria delle Monache. |

L’epifania del serpente

E allora, il serpente quando

compare nello stemma di Isernia? Se facciamo ammenda di un autografo di Giovan

Battisti Ricci a margine della sua inedita monografia sulla città a data 1766 –

nel quale l’arme cittadina viene disegnata due volte, sia con la “S” che col

serpente – i primi rettili sullo scudo isernino li troviamo solo nella carta

intestata in uso dalla seconda metà del XIX secolo: impiegati alternativamente

con l’emblema di Stato (lo scudo savoiardo), troviamo stemmi civici ingegnosi e

sempre diversi, affidati alla fantasia del tipografo, ma tutti con scettro e

serpente: sulla carta intestata stampata per l'anno 1871, tra due tralci

d'ulivo, incontriamo il rettile avvitato in forma di “ε”; su un mandato di

pagamento dell’anno 1879 viene richiamato lo stemma civico cinquecentesco

apposto sul privilegio di Carlo V: scudo accartocciato con ricche volute, con

in campo un serpente intorno a quello che è chiaramente uno scettro; su un

documento del 1894 è apposto un timbro tondo inchiostrato in magenta nel quale,

sotto una corona turrita e all’interno di uno scudo di tipo svizzero, figura il

serpente, non nella consueta forma a “S”, ma in avvitamento spiraliforme, a

compiere almeno due giri intorno a quello che a prima vista appare un bastone.

Facciamo un salto al ‘900 e

incontriamo un primo stemma standard, utilizzato per lungo tempo, fino a tutti

gli anni ’50. Lo scudo è ora di tipo normanno, a goccia, inserito – tipo crest

– sopra un secondo scudo accartocciato; all’interno, sotto una corona turrita a

quattro porte (tre visibili), il bastone e il serpente, non con lo schema “$”,

ma in doppio avvitamento (la coda cade nello stesso quadrante della testa). Il

serpente, minaccioso, ha lingua esposta.

Con l'avvento del Fascismo,

permeante ogni minimo aspetto del vivere, anche lo stemma civico dovette cedere

spazio all'ingrombante regime. Nella carta intestata di quegli anni in orbace,

accanto al serpente, c'è il fascio littorio.

Il resto è attualità, più o meno

remota. Una cosa mi pare chiara, tuttavia: l’elmo con cimiero è conquista degli

anni ’60 del ‘900 allorché, tra le altre

regole a non più osservarsi, troviamo anche quelle araldiche. Una singolare

coesistenza di nuovo e vecchio stemma comunale si registra nella visita

istituzionale del presidente delle Repubblica Leone, in data 8/10 settembre

1963: il manifesto che partecipa del messaggio presidenziale ha come stemma

civico il vecchio stemma con serpe a "ε" e corona; il gonfalone alle

spalle del sindaco (Dora Montesoro) porta già il nuovo con elmo e cimiero.

Sublimazione nella medaglia celebrativa realizzata per l’occasione, in cui lo

stemma civico presenta salomonicamente sia l’elmo che la corona.

|

Carta intestata, 1871

|

|

Stemma civico su mandato di pagamento del 1879.

|

|

| Timbro del 1895. Scudo di tipo svizzero con in campo serpente avvitato intorno ad un bastone. |

|

Lo stemma civico maggiormente usato in tutta la prima metà del '900: doppio scudo, a mandorla inserito su scudo accartocciato; serpente avvitato su bastone a forma di "ε"

(immagine tratta da «La Patria. Geografia dell'Italia» di Gustavo Strafforello, UTET, 1899) |

|

| Carta intestata della biblioteca. |

|

| Parco della Rimembranza, 1920 ca. Scettro e serpente, ma nessun elmo |

|

Carta intestata, 1942. Fascio e Serpente

|

|

| Visita del Presidente Leone (10 settembre 1963): sul gonfaleone campeggia l'elmo; sul manifesto, contestualmente, si fa ancora uso dello stemma standard di inizio Novecento |

|

| La medaglia celebrativa vede nello stemma condensati scudo, elmo e corona |

|

| Stemma civico sulla piastra dei lampioni, Centro storico: curioso mixtum di nuovo (elmo e cimiero) e vecchio stemma (serpente in forma di epsilon) |

Conclusioni controvertibili

Ad uso dei lettori pigri, che

vogliono il succo della storia:

•

Il monogramma “$” sorge alla metà

del XVI sec. come unione del grafema “S” di Sergna con

lo scettro, emblema dell’autonomia della città regia, non infeudata né

infeudabile;

•

Lo scettro, per semplificazione

grafica, si trasforma col tempo in una “I”, il che appare pure

funzionale nel momento in cui la città prende a chiamarsi Isernia e torna utile

avere per rappresentanza il monogramma “IS”;

•

Il serpente – se si eccettuano la

lapide in memoria del terremoto del 1456 e testimonianza grafica di G.B. Ricci,

1766 – si attesta solo dopo la metà dell’800, anche se appare in forma di «Ɛ» e

non di «S»;

•

Il nostro stemma attuale, «$, con

elmo e cimiero», si attesta dopo il 1960 (ma vedi la foto del Macello comunale,

realizzato intorno al 1910, in cui lo stemma civico è sormontato dall’elmo).

|

| Rappresentazione "laica" dello stemma di Isernia: riproduce il bastone di Esculapio (web). |

|

Figurina tratta dalla raccolta "Tutta Italia" - Enciclopedia delle Ricerche

Edizioni Fol.Bo. - Bologna (web) |

|

Edizioni SMAR - Torino.

Raccolta degli stemmi delle città capoluogo di provincia 1984-1997 (web) |

[primo aggiornamento: sabato 20 aprile 2019; secondo aggiornamento: lunedì 19 agosto 2019; versione definitiva: 3 ottobre 2019]